Kleine Arroganz, große Empfindlichkeit: Da spricht Feuilleton-Redakteur Harald Staun (FAS) dem Online-Chef der Süddeutschen, Stephan Plöchinger, quasi ab, ein Journalist zu sein. Sofort großes Getwitter am Sonntag. Und weil es dabei auch um den Dress-Code der Digitalen geht, gibt es gleich einen Tumblr drauf: Fröhliche und finstere Gestalten in Kapuzen-Pullis (Hoodies). Da inszeniert sich beispielsweise Bild-Boy Diekmann wie ein mönchischer Giftmischer aus dem „Namen der Rose“. Der Anlaß nichtig, die Aufregung richtig, die Diskussion wichtig. Wenn sie denn weitergeführt wird. Was ich hoffe. Und glaube.

Irgendwie war das wohl mal fällig. Anders lässt sich die heftige Resonanz der netznahen Medienszene auf den kleinen Kommentar (Liebe Kollegen“) des Autors Staun jedenfalls nicht erklären. Auch wenn es echt gemein klingt, was der Kulturredakteur da in seine Klatschspalte schrieb, zum Konflikt um die Berufung Plöchingers in die Chefredaktion der SZ:

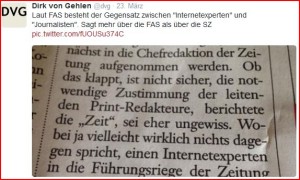

„Wobei ja vielleicht wirklich nichts dagegen spricht, einen Internetexperten in die Führungsriege der Zeitung aufzunehmen. Wäre es aber dann nicht sinnvoll, auch einen Journalisten in die Chefredaktion von „Süddeutsche.de“ zu holen?“

Onliner wie Plöchinger keine Journalisten? Die steile These stellte dann Dirk von Gehlen gleich mal zur Debatte. Sonntags haben wir ja alle ein bisschen Zeit, vor allem wenns regnet.

Viele, mich eingeschlossen, konnten dieser Themenvorgabe nicht widerstehen. Diverse Blogs beschäftigen sich seitdem mit der „Hoodie“- Affäre. Empört, genervt, gelassen oder zergrübelt. Viele Beiträge versuchen auch zu verstehen, warum das digitale Meer so in Bewegung geraten ist, nur weil ein paar Tropfen Gift hineingeträufelt wurden.

Lag es am Verursacher? Wie ich in diesem Blog an anderer Stelle einmal ausgeführt habe, verfügt Autor Staun über eine beachtliche Gabe, bei wichtigen Themen schlechte Kommentar-Stimmung zu erzeugen. Diese Rezeptur besteht aus fachlicher Kenntnis, starker Meinung und spitzer Schreibe, kombiniert mit einem hochmütigen Gestus. Sofern Staun allerdings die Lieblings-Thesen der Netzgemeinde nachpredigt („Netflix“), stört diese das vermutlich weniger.

Aber, wie schon gesagt, das reicht nicht als Erklärung. Vor allem sorgte die Provokation gegen Plöchinger für eine Reaktion nach altbekanntem Prinzip – dem der negativen Integration. „Wir gegen die anderen“. In der zermürbenden Auseinandersetzung um den digitalenWandel gibt es manchmal ein Bedürfnis, sich gemeinsam unverstanden zu fühlen. Von den ewig Gestrigen, den Zurückgebliebenen.

Allerdings beschwört so ein Lagerdenken immer die Gefahr herauf, sich gegenseitig mit Phrasen zu verdreschen. Der Kampf um die Definition des Journalismus bietet da ein großartiges Schlachtfeld. Weil es eine solche abschließende Definition nämlich nicht gibt, nie gab, nie geben kann. Dieser Beruf, diese Berufung ist tatsächlich jener sprichwörtliche Pudding, den man nicht an die Wand tackern kann, vor allem nicht an eine virtuelle.

Dabei bedarf es gar keiner künstlichen Fronten, es gibt genug reale Konflikte im Medienwandel. Sie lassen sich allerdings nicht so einfach als guter oder schlechter Journalismus erzählen. Eher wird hier die Qualitätsdebatte vorgeschoben, wo noch andere Aspekte eine Rolle spielen: Neid auf Besitzstände auf der einen, Sorge um deren Erhalt auf der anderen Seite. Angst, in einer neuen Medienwelt zu versagen hier oder naßforsche Respektlosigkeit gegenüber Erfahrung dort. Sorge um journalistische Traditionen im Gegensatz zum Drang nach publizisitscher Innovation spielt natürlich auch eine Rolle.

In jeder Organisation führt Veränderungsdruck zu Machtkämpfen. In aller Regel hat das auch einen Generationen-Aspekt. In der Süddeutschen Zeitung gibt es offenbar einen Richtungskampf um den Einfluß von „Onlinern“ auf das redaktionelle Geschehen und um die Ausrichtung dieses (Zeitungs-?) Betriebes.

Anders ausgedrückt: Es läuft wie immer und überall. Ganz viel muss geschehen und das ganz sofort.

Vielleicht helfen kleine Schritte: Wie also könnte die Hoodie-Debatte nach dem Blues weitergehen?

- Auf Hochmut mit Demut reagieren. Jawoll. Das wäre cool. Damit meine ich nicht depressive Geduld, sondern eben eine besondere Form des Mutes. Aushalten, dass es Interessensgegensätze gibt. Gehört zum strinknormalen Hackordnungsgeschäft, in dem Radioleute Fernseh-Fuzzies nicht leiden können und das Feuilleton sich über den Vermischtenteil aufregt. Oder über Online.

- Nachhaltige Diskussionen brauchen Zeit. Deshalb werden sie eigentlich erst spannend, wenn ein Thema Twitter und Tumblr überstanden hat. Ich komme mir schon ganz komisch vor, erst heute darüber zu schreiben. Dennoch hoffe ich, nicht der letzte zu sein, der sich dazu Gedanken macht.

- Die Argumente der Gegner beachten. Was steckt hinter der Polemik, hinter dem Widerstand gegen den profilierten Online-Journalisten Plöchinger? In seinem Blog wagt sich Christoph Kappes an eine differenzierte Betrachtung. Hier kann ich nur mein Medien-Mantra vom „Wandel durch Annäherung“ wiederholen.

Dieser digitale Wandel, der dem Journalismus so viel Kopfzerbrechen macht, trägt doch auf verschlungene Weise wieder zu dessen Weiterentwicklung bei. Gerade durch ungerichtete Diskussionen wie dieser. Wer weiß, wohin sie noch führt. Wenn man sie weiter führt.

[…] generationelle Aspekt blitzt in Debatten gelegentlich auf, kommt grundsätzlich aber eher zu […]